声から心を読むAI。「SHINみなとみらい」コミュニティから生まれた異色のベンチャー、SHIN4NYが小田原から描く未来とは?

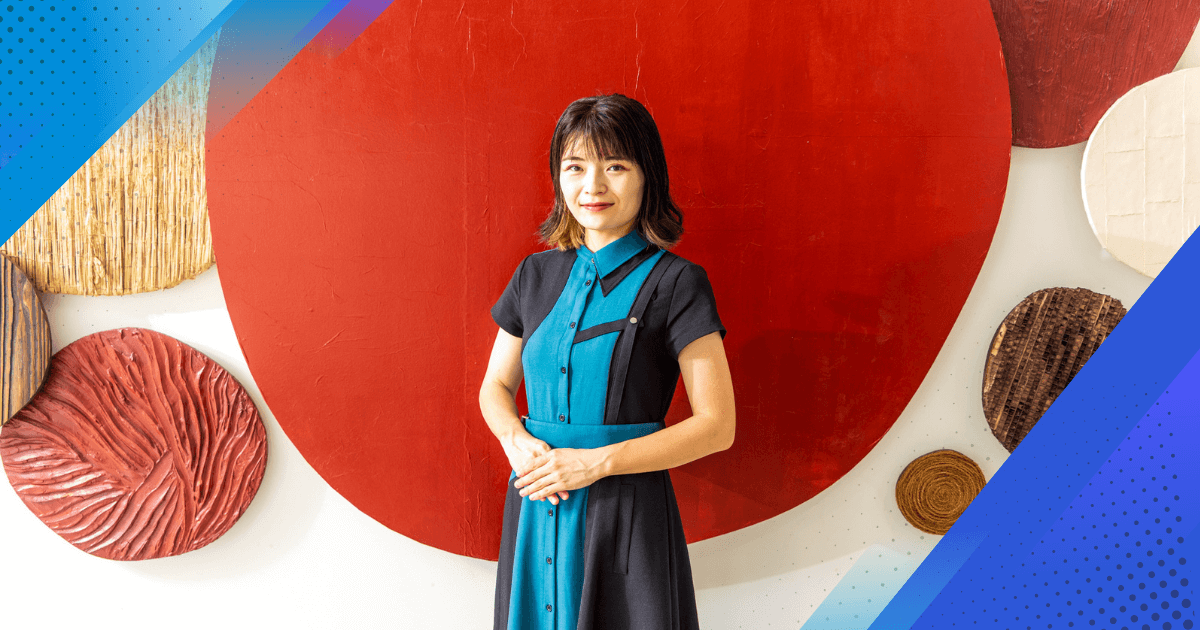

SHIN4NY株式会社 工藤 るか

「KANAGAWA STARTUPS」がお届けするインタビュー。

神奈川県では県内地域発の起業家を次々と生み出す「HATSU起業家支援プログラム」によって事業化の実現に向けた伴走型の集中支援を行い、起業家の創出を促進しています。

今回は、県西エリア小田原市の起業家創出拠点「ARUYO ODAWARA(おだわらチャレンジプログラム)」の1期卒業生でもあるSHIN4NY(シンフォニー)株式会社代表の工藤るかさんに、創業から現在に至るまでの歩みと、これから挑戦したい未来についてお話を伺いました。

SHIN4NYの事業内容について教えてください。

![]()

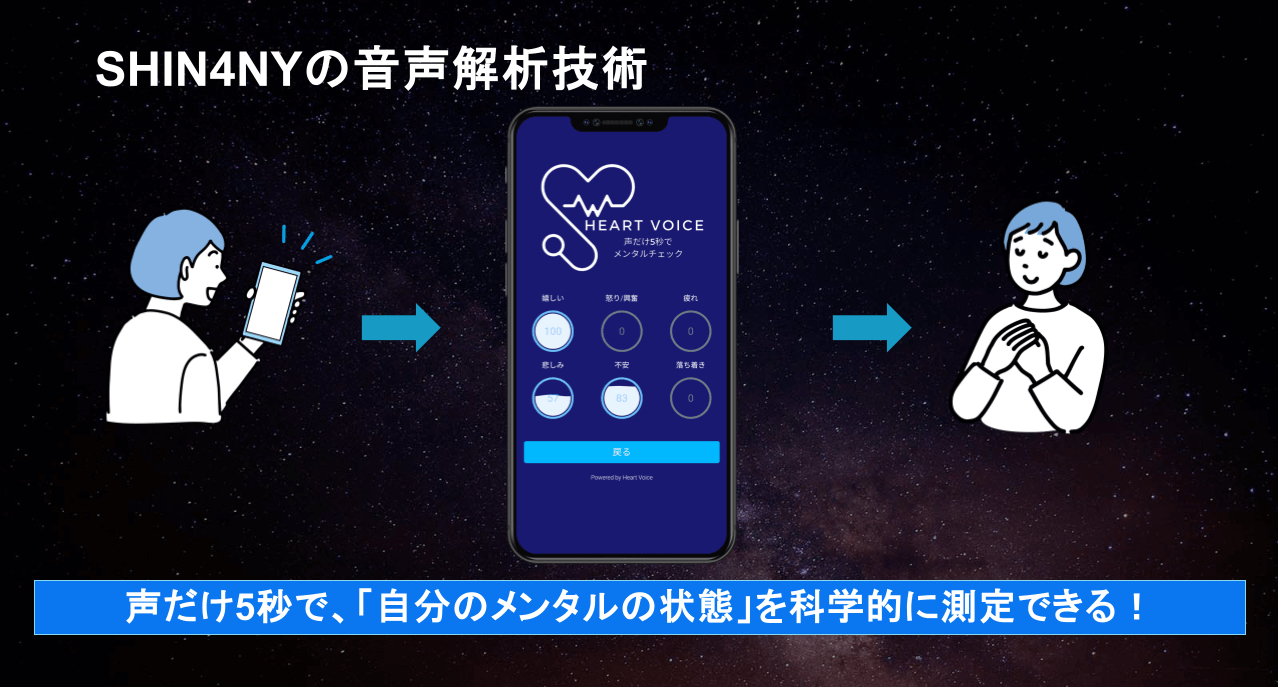

工藤さん:私たちは、「データや科学技術の力を使って、ヒトに優しく、ワクワクする世界をつくる」ことをミッションに、音声感情認識AI技術を活用したソリューションを開発しています。

核となるのは、人の声に含まれるトーンや抑揚、リズム、速さといった特徴をAIが分析し、その人の内面的な状態を客観的なデータとして可視化する技術です。

例えば、eスポーツ大会などで活用している「ボルテージ指数」は、選手や観客の声から熱狂度や興奮度をリアルタイムで計測するものです。これにより、会場全体の盛り上がりを誰もが直感的に共有でき、一体感を高めることができます。

一方で、ポジティブな感情だけでなく、人の心身の安全や健康に関わる状態を把握することも、私たちの重要なテーマです。声の状態から眠気を検知して居眠り運転のリスクを警告したり、会話からストレスレベルを計測してメンタルヘルスの不調を早期に発見したりといった活用を目指しています。本人も自覚していないような「見えない心の声を見える化」することで、人々のケガや病気のリスクを低減します。

エンターテインメントをより面白くするものから、人々の安全や健康を守るものまで、声という最も身近で自然なインターフェースを通じて、様々な社会課題の解決に貢献したいと考えています。

なぜ「声」の技術で、人の「状態」を可視化しようと考えたのでしょうか。

![]()

工藤さん:この事業の根底には、私自身の会社員時代の経験があります。仕事が大好きで、朝6時から深夜まで働くような生活を、自分ではごく普通のことだと思って送っていました。自分では「まだいける」「大丈夫」と思っていたのですが、ある日突然、味覚を失ってしまったんです。

産業医に相談したところ、「なぜここまで放っておいたんですか」と厳しく叱られ、振り返れば、心身に相当な負荷がかかっていたのだと思います。結局少しお休みをいただくことになりました。

この経験から痛感したのは、「人が自分の不調に気づいた時には、もう手遅れに近い」ということです。特にメンタルヘルスは、自分で回答するチェックテストでは「上司によく思われたい」「心配をかけたくない」といったバイアスがかかりがちで、本当の状態は測れません。

だからこそ、体の症状や言葉として現れる前の、「黄色信号」の段階で客観的に状態を把握できる仕組みが必要だと強く思いました。SHIN4NYの技術は、まさにその課題を解決するためにあります。声という、誰もが無意識に発しているものから、本人さえ気づいていない心身の状態を見えるようにしたい。また、ネガティブな側面だけでなく、「ボルテージ指数」のように熱として伝わるポジティブな感情を可視化することは、より大きな熱量を生み出し、エンターテインメントにも活用できると考えています。

創業の経緯と、なぜ神奈川県、小田原市を拠点に選んだのか教えてください

![]()

工藤さん:「SHINみなとみらい」でコミュニティーマネージャーを務めていた時に、共同創業者と出会い、センシング技術開発の会社「SHIN4NY」を立ち上げました。

技術とアイデアに秀でた仲間たちが、それをどう形にするかで迷っている姿に、一緒に取り組めば大きな可能性が広がると感じたんです。

議論を重ねるうちに熱が高まり、「自分たちでやった方が早いのでは?」という流れになりました。合わさった力を前に進めるためには誰かが責任を担う必要があると考え、私が代表を務めることを決意しました。

創業のきっかけが神奈川であることもあり、最初から東京という選択肢はありませんでした。横浜や川崎のような大きな都市にも多くのチャンスがあることは承知の上で、私たちはあえて、一人ひとりの支援者や地域の方々と顔の見える関係を築きながら、地域に深く根ざして事業を成長させる道を選びました。なかでも小田原市の企業誘致に対する熱量とスピード感が圧倒的で。「ここまで応援してくれるのか」と感じるほどでした。

また、小田原には何百年も続く多くの老舗企業が、今もなお新しい挑戦を続けている。伝統を守りながら、若い世代が事業承継し、スポーツと連携した商品を開発するなど、常に革新を続けています。そうした「歴史×イノベーション」を実践されている大先輩方がいることも、小田原を拠点にする大きな魅力だと感じています。

神奈川県のベンチャー支援拠点「ARUYO ODAWARA」の1期生でもあります。2~3年経った今振り返ってみて、支援プログラムは事業にどう活かされましたか?

工藤さん:「ARUYO ODAWARA」での経験は、私たちの成長に不可欠でした。得られたものは大きく二つあります。

一つは、かけがえのない「地域の同級生」ができたことです。創業当初、周りに頼れる人もいなかった中で、同じタイミングで、近い志を持つ起業家たちと出会えました。事業の悩みを相談したり、時には一緒に仕事をしたりする仲間がいることは、精神的な支えとしても非常に大きいです。

もう一つは、「信頼」というお墨付きをいただけたことです。神奈川県や小田原市が運営するプログラムの採択企業であることは、名もなき私たちにとって大きな信用力になりました。地域企業様との協業や、自社主催イベント「SHIN4NY CUP」への協賛などを実現できたのは、この後押しがあったからこそです。

最近でも、コミュニティのSlackで「データ処理を手伝ってくれる技術者を探しています」と投稿したところ、すぐにコミュニティマネージャーの方が優秀な方を紹介してくださり、協働に繋がりました。こうした繋がりが今も生まれているのは、このコミュニティの大きな価値だと感じています。

工藤さん:私たちは二つの軸で未来を描いています。

一つは、医療分野へのチャレンジです。これは挑戦的な領域ですが、眠気検知の技術などを応用し、将来的にはメンタルヘルスケアや認知症の早期発見といった分野に貢献したいと考えています。医療機器としての承認を得るには、倫理審査や数百万単位の投資など、非常にハードルが高いことと認識しています。それでも、アカデミアの先生方とも連携しながら、3年から5年以内にこの分野への参入を果たしたいと考えており、準備を進めています。

もう一つは、エンターテインメントやスポーツ領域の進化です。例えば「ボルテージ指数」を発展させ、スタジアムに足を運べないファンの自宅からの応援も可視化し、その熱量を選手に届けたい。物理的な距離を超えて現地と自宅で感動や興奮を共有できる、新しいファンの形を定義したいと考えています。行きたくても行けない人々の想いも、価値あるものとして届けられる世界を目指します。

これから神奈川で起業を目指す方々へメッセージをお願いします。

![]()

工藤さん:神奈川県は、「実証フィールド」の宝庫だと私は思っています。海、山、林業、水産業といった一次産業の現場もあれば、最先端の工場が集まる工業地帯もある。過疎化が進む地域や、世界的な観光地もある。これほど多様な産業と文化、そして自然環境が共存している場所は、他にありません。一方で社会課題と可能性が凝縮された「日本の縮図」とも言えます。つまり、何か新しい事業を始めたいと思った時、そのテストフィールドとなる場所が、神奈川には必ずあるはずです。

そして、東京という巨大市場に隣接しながら、「ARUYO ODAWARA」、「SHINみなとみらい」のような顔の見える温かいコミュニティもある。これは起業家にとって、非常に恵まれた環境だと思います。

もしこの記事を読んで、私たちの技術や取り組みに少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひお声がけください。「こんなことできるんじゃないか」というご相談でも構いません。

いつでも一緒に面白いことをやれる仲間を探しています。まずはお気軽にお話ししましょう。

新しい社会をともに創る。かながわビジネスコミュニティベンチャー「SHINみなとみらい」

神奈川県では、WeWorkオーシャンゲートみなとみらいにおいてベンチャー企業の成長促進拠点「SHINみなとみらい」を運営し、ベンチャー企業に対して、行政や大企業等との交流・連携機会の提供をはじめ、様々な成長支援を行っています。

県西地域で起業を目指す、かながわ”発”の起業家支援拠点「ARUYO ODAWARA」

神奈川地域発の起業家を次々と生み出す「HATSU起業家支援プログラム」により、有望な起業準備者(チャレンジャー)に対して事業化の実現に向けた伴走型集中支援を行うことにより、起業家の創出を促進しています。小田原市内の起業家創出拠点「ARUYO ODAWARA」で起業を目指すチャレンジャーを支援しています。

企業情報

SHIN4NY株式会社

【事業内容】

ヒューマン・センシングデータを活用した音声解析システムの開発。

【企業サイト】

https://shin4ny.com/